禁止・規制を求めるのは得策ではない!?

— 香害対策は「規制・禁止」するより「消費者教育」が有効 —

はじめに

私(化学物質過敏症・対策情報センターの代表理事)は、化学物質過敏症を発症後、まるでインフルエンザで高熱が出たときのような体調に、24時間365日苦しめられるようになりました。

香り柔軟剤や香水のニオイにばく露すると、脱力して立つことも座ることもままならない。家事にも育児にも、仕事にも、人間関係にも支障をきたす。精神的にも不安定になる。生活そのものが破壊されていく感じでした。

こんな状態では「香料製品なんか製造禁止にしろ!」と叫びたくもなります。

しかし、歴史を振り返ると、規制や禁止をすることは、必ずしも得策ではないことが見えてきます。

規制の限界:なぜ「禁止」では解決できないのか

科学的証明と国際協調に時間がかかる

化学物質の人体への危険有害性を証明するには、年単位、時には十年以上もの研究が必要になります。

化学物質の人体への危険有害性が証明されたとしても、化学物質は国際的に流通しているため、一国だけで規制をかけても抜け道が生まれてしまいます。

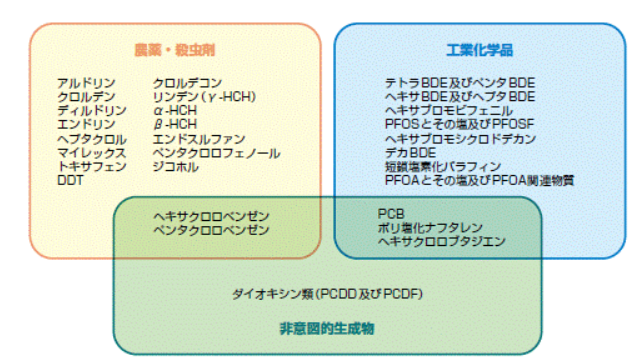

ストックホルム条約(通称POPs条約)のように国際条約として合意するには、さらに長い年月がかかってしまいます。そのうえ、規制される物質の数は、驚くほど少ないです。

◆ストックホルム条約(POPs条約)による規制対象物質◆

もちろん、規制・禁止することは大切ですが、時間と労力がかかる割に、得られる成果は限定的です。

代替物質との「いたちごっこ」

危険有害性が明らかな化学物質を規制・禁止したとしても、それに代わる新しい物質が次々と登場します。

そして時間が経つにつれて、その代替物質も、人体あるいは環境に有害だったことが明らかになるという「いたちごっこ」が繰り返されています。

事例1:農薬DDT

化学汚染に警鐘を鳴らした『沈黙の春』(1962年)をきっかけとして農薬DDTは規制されましたが、農薬そのものが禁止されたわけではありません。

有機リン系・ネオニコチノイド系・グリホサートなど、次々と新しい農薬が登場し、世界的に広く使われるようになりました。

ところが、しばらくすると、これらの農薬が、実は人体や環境に有害だったことがわかり、問題視されるようになっています。

事例2:有機フッ素化合物(PFAS)

PFASとは?

有機フッ素化合物(PFAS)とは、炭素とフッ素が強く結びついた構造をもつ化学物質のファミリーの総称です。現在その種類は約12,000にのぼり、今も増え続けています。

PFASは「水や油をはじく」「熱や薬品に強い」という特徴を持ち、調理器具のコーティング、防水スプレー、消火剤など幅広い製品に使用されています。

PFOSとPFOAの役割

その中でもPFOSとPFOAは、長年「主力選手」として大量に使われてきました。

-

PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)

スコッチガードなどの防水防汚処理、泡消火剤、カーペットや繊維加工に使用。 -

PFOA(ペルフルオロオクタン酸)

テフロン™(PTFE樹脂)の製造工程で「乳化剤」として利用され、フライパンのノンスティック加工に不可欠でした。

この2種類は世界的に広く使用され、環境と人体に強い影響を残してきたのです。

:max_bytes(150000):strip_icc()/Nonstick-Skillets-Carson-Downing-Meredith-6c9222688f3847e69387b712ef43491f.png)

規制の流れ

-

2000年:主要メーカー3MがPFOSを段階的に廃止すると発表(理由は分解されにくく、生体に蓄積するため)。

-

2009年:ストックホルム条約でPFOSが規制対象に。

-

2006〜2015年:米EPAのプログラムにより、デュポンなど主要メーカーがPFOAの使用を段階的に全廃。

-

2019年:ストックホルム条約でPFOAも原則禁止に。

こうしてPFOSとPFOAは「もう使っていない」とされ、メーカーも「PFOAフリー」「PFOSフリー」を強調するようになりました。

代替物質の登場と新たなリスク

しかし、問題はここからです。

PFOSやPFOAの代わりに登場したのは、同じPFASファミリーに属する“短鎖系”の化学物質でした。

-

GenX(HFPO-DA):PFOA代替。動物実験で肝臓・腎臓・免疫への影響や発がん性シグナルが確認され、安全性は未確立。

-

ADONA:同じくPFOA代替。毒性データが乏しく、環境中に長く残る懸念あり。

-

6:2 フルオロテロマー(6:2 FTSなど):PFOS代替。消火剤や撥水加工に利用されるが、残留性・毒性が指摘されている。

これらの物質はすべてPFASであり、安全性が十分に検証されないまま世界中で使われているのが現状です。

規制の限界から見えてくること

-

PFOSやPFOAは規制されたが、同じPFASの仲間であるGenXやADONAなどが広く使われている。

-

これら代替物質の毒性や長期的な健康影響はまだ解明されていない。

-

国際的な規制の枠組みにも、これらはまだ含まれていない。

つまり──「PFOAフリー」「PFOSフリー」と表示されていても、必ずしも安全を意味するわけではないのです。

規制の限界から次の一歩へ

規制や禁止を実現するには、科学的な証明や国際的な合意が必要であり、長い年月がかかります。

しかも、ようやく規制が実現しても、結局は新しい代替物質との「いたちごっこ」になってしまうのが現実です。

どん詰まりです。打開策はあるのでしょうか?

実は、規制も禁止もせず、香害対策を前進させている国があります。

カナダです。

カナダの事例:「規制せずに前進させている」

カナダでは、労働安全衛生機関が「職場の無香化にむけて」というガイドラインを作成しました。

このガイドラインには「香害に苦しむ従業員を守るノウハウ」がまとめられています。

そして、カナダの教育委員会や大学は、この「職場の無香化にむけて」をもとに無香料ポリシーを採用し、以下のような取り組みを行っています。

- 個々の小中高校、大学が「無香料ポリシー」を採用する

- 各学校の公式サイトに「無香料ポリシー」に関する説明文を掲載する

-

香害に苦しむ人を守るために、職員・学生・保護者・来訪者に「香料使用を自粛してほしい」と呼びかける

-

校内に香料使用の自粛を求めるポスターを掲示する

小中高校、大学から情報提供することは、香害に苦しむ人を守るための「社会的合意」をとりつける手段として、とても合理的です。

こうした取り組みにおいては、危険な化学物質を特定したり、科学的に証明したりする必要がありません。

「困っている人を守る」という姿勢を貫くだけです。

香害に苦しむ人を守るために「消費者教育」が進み、香料製品を使わない人が増えていくと、企業の製造方針・販売方針も、それにあわせて変わっていきます。

では、日本では、どうすればよいのでしょうか?

実は、私たちには、住民の声を届ける制度が用意されています。以下の制度を利用して、事業者や政治行政に要望していくことは、とても簡単です。

そして、規制・禁止するよりも、はるかに大きな成果をえることができます。

1)合理的配慮の提供(障害者差別解消法)

2)議会への請願・陳情

1)合理的配慮の提供(障害者差別解消法)

障害者差別解消法が改正され、2024年4月1日より、学校や企業など事業者には、利用者から求められれば、その人にとっての社会的バリアを排除すること(=合理的配慮の提供)が義務化されました。

この法改正によって、利用者は、事業者に対して、香害対策を求めやすくなりました。

「障害者差別解消法」では、障害者手帳を持っていなくても、何らかの社会的バリアによって社会生活を送ることが困難になっている人は「障害者」だとしています。

香害は「社会的バリア」です。したがって、香害に苦しんでいる人も、この文脈での「障害者」に該当します。

香害のために登校することが困難になってしまった学生は、障害者差別解消法にのっとって、学校に対して「社会的バリアである香害をなくしてほしい」と要望できるのです。

例えばですが、以下のような対策を求めることができます。

✅学校の公式サイトに、香害という社会的バリアを取り除いて共生社会をめざすことの必要性、香料の危険性、具体的対策方法などを掲載する

✅全スタッフ、児童学生、保護者、訪問者に対して、香料製品の使用自粛を求める

✅公式サイトに掲載したことを、メールの一斉配信などで、関係者全員に周知する

「障害者差別解消法」の改正前であれば、事業者は「特別扱いできない」「前例がない」などと断ることができましたが、改正後は、そのようには断れなくなりました。

2)議会への請願・陳情

もうひとつ活用できる制度が、議会への「請願・陳情」です。

請願権は、憲法で保障されている権利です。住民には、地方議会に直接的に要望する制度が用意されています。

請願や陳情が議会で採択されれば、学校や教育委員会などの行政機関は、その内容を実施することになります。

つまり、請願・陳情は、市民の声を、政策や教育現場に直結させる、最もシンプルで確実な手段なのです。

沖縄県では、当センターが沖縄県議会あてに提出した請願書によって、県立学校の健康診断問診票に「香りや化学物質で体調不良になったことがある」という設問が追加されました。

請願書・陳情書は、どなたでも提出できます。香害についても、例えば以下のように要望できます。

✅ 毎年学校で行われる健康診断時の問診票に「香りや化学物質によって体調不良になったことがある」という質問を追加してほしい

✅ 自治体と学校の公式サイトで「香害に苦しむ人がいる」と説明し「香料自粛」を呼びかけてほしい

✅ 教育委員会から、すべての保護者あてに、香害について説明する文書を配布してほしい

請願書・陳情書を提出するのは簡単です。お金もかかりません。

請願・陳情という制度を利用して、こうした要望をする人が増えるほど、香料製品を使わない人が増えていくのではないでしょうか。

まとめ:声を届けるための「制度」を使おう!

~時間もお金もかからないうえに得られる成果が大きい~

「香料製品を禁止しろ」と叫びたい気持ちは、とてもよくわかります。

しかし、規制や禁止を実現させるのは、とてもハードルが高いうえに、得られる成果は驚くほど少ないというのが実情です。

科学的証拠を積みあげるだけでも長い年月がかかるうえに、国際的な協調をとりつける時間も必要です。政治的駆け引きも避けられません。

規制・禁止された先に待っているのは、代替物質とのいたちごっこです。

しかし、規制も禁止もせずに、香害対策を前進させている国があります。カナダです。

カナダのやり方を日本に取り入れるには、住民の声を政治行政に届けるために用意されている制度を活用することがベストです。

🔵 事業者に合理的配慮の提供を求める

🔵 地元議会への請願・陳情

こうした制度を利用するとき、特別な資格も、科学的証明も、お金も必要ありません。どなたでも、即実行することができます。

「苦しんでいる人を守ろう」という優しい思いが形になるのは、とても幸せなことです。

要望を陳情書として提出するのは簡単です。ぜひ、トライしてみてください!